モッコクの幹を、ムツテンチャタテかイダテンチャタテでもいないか探していると、個人的には初見と思われるチャタテが見つかりました。前胸背板から前翅の基部にかけての黒っぽい部分が特徴的で、これまでに撮影した記憶がありません。翅脈を見るとチャタテ科だと思われますが、複眼が大きいので♂でしょう。体長2.8mm、翅端まで4.3mmくらいです。

2024年12月20日金曜日

2024年12月18日水曜日

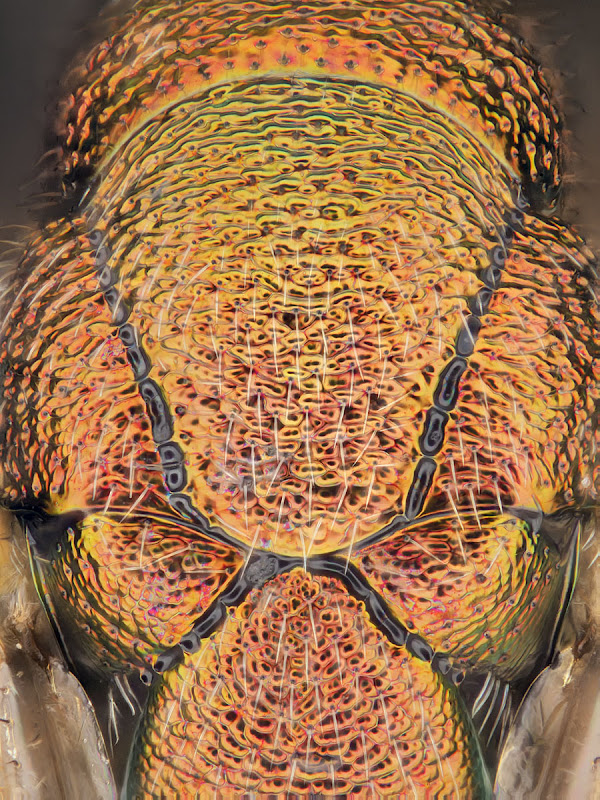

オナガコバチ科 Torymus sp.(深度合成)

先日の記事のクヌギハケタマフシに産卵していたオナガコバチ科 Torymus sp.の小型種の方ですが、その数日後同じ木を見に行くとまだ2、3匹が産卵していたので、スタック撮影のために1匹採集して帰りました。残念ながら冷凍殺虫で腹部が縮んでしまい、また絡み合った脚もそのままですが、この小さなハチの美しさは分かっていただけると思います。

2024年12月9日月曜日

晩秋のハラビロカマキリ幼虫

11月以降、孵化したばかりと思われる季節外れのハラビロカマキリ幼虫をちらほら見かけました。今年は10月に入っても夏のような高温が長く続いたので、少し早めに産み付けられた卵が孵化してしまったのかと思いますが、ネット情報を探すと今年に限らず、またハラビロ以外でもカマキリ類の卵が年内に孵化してしまうのは特に稀な現象でもないようです。これらの幼虫が生きて冬を越せるとは思えませんが、これも温暖化の影響なんでしょうか。

写真の2匹はそれぞれ別の日に同じ公園内で撮ったものですが、場所はかなり離れているので別々の卵から生まれたものだと思います。

2024年12月4日水曜日

2024年11月30日土曜日

クヌギハケタマフシに産卵するオナガコバチ科の一種(Torymus sp.)

アベマキの葉裏に出来たクヌギハケタマフシに、金属光沢に輝く美しいオナガコバチが産卵していました。大きさや体色の異なる2種がいて、どちらも以前コナラの枝先のナラメリンゴフシに産卵していた種によく似ています。おそらくTorymus 属ではないかと思いますが、確かではありません。同じ虫こぶに産卵するハチとしては、この秋だけでイソウロウタマバチ、カタビロコバチ、ナガコバチに続いて4種目ですが、一種類の虫こぶがずいぶん多種類のハチに狙われるものです。

2024年11月28日木曜日

シンジュキノカワガ・繭づくり

クスノキの幹でシンジュキノカワガの幼虫が繭を作りはじめていました。

虫仲間に教えられて最初にこの幼虫を見たのは9月の初めで、すでにその時にもいくつかの繭が見つかっていたのですが、11月半ばも過ぎてまだ活動していることに驚きました。前回幼虫を見た数本の細いシンジュには幼虫もまだ数匹残っていて、繭を作っていたクスノキはそこから園路をはさんで10mばかり離れた場所です。

2024年11月25日月曜日

キクグンバイ

普段から好んで撮っている小さな虫の中でもグンバイムシ類は特にお気に入りですが、このキクグンバイ Galeatus spinifrons は初めてです。キクの害虫として知られていて、ヨモギ類にもつくということですが、なぜかこれまで見る機会がありませんでした。

いつもの虫仲間がノジギクの花壇で見つけた1匹を撮らせてもらったのですが、1匹いたのだからまだまだ他にもいるだろうと思ってその場では数枚撮っただけで済ませたのが間違いで、後で戻ってきて探しまわっても1匹も見つかりませんでした。折から公園内の別の場所で菊花展が開かれていたので、そこから偶然飛来した個体だったのかもしれません。

翅端まで3mmばかりの小さな虫ですが、その造形には驚かされます。